|

Леонид Васильевич Сидоров ХРАНИ В СЕРДЦЕ ПЕЧАЛЬ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭМЫ ВОСПОМИНАНИЯ По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Москва "Даниловский благовестник" 1998 |

|

|

|

СОДЕРЖАНИЕ 3 От издательства 5 Посвящение 7 СТИХОТВОРЕНИЯ 90 "Яши" (поэма) 102 "Странник" (поэма) (окончание) 117 Из записной книжки Л.В. Сидорова 118 Детство во Христе 120 Случаи из жизни 126 Сон о наступлении бедствий [в 1920-х гг.] 127 Сон про незабудки 128 Сон о "Нечаянной Радости" 128 Сон, в котором Матерь Божия назначила ему молитвенное правило 129 "Ташкентский священник" ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ СИДОРОВ (1906-1988) 133 Жизнь и творчество ВОСПОМИНАНИЯ О Л.В. СИДОРОВЕ РАЗНЫХ ЛИЦ 156 Архимандрит Алексий (Поликарпов) 161 Архидиакон Роман (Тамберг) 164 Ольга Александровна Кавелина 165 Ольга Алексеевна Теплякова О книге "Путь тихого праведника" |

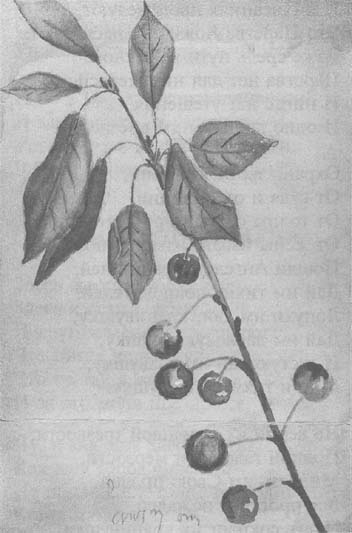

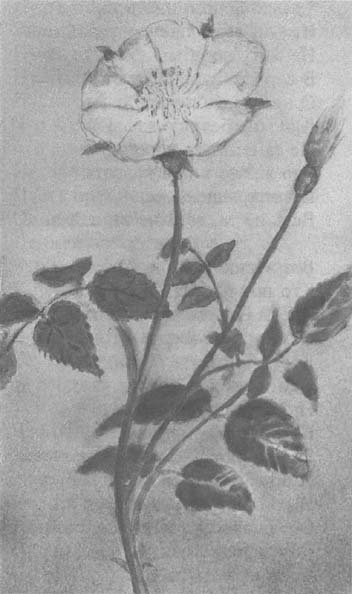

С34 ISВN 5-89101-044 Сидоров Л.В. Храни в сердце печаль... Стихотворения. Поэмы. Воспоминания. – М.: Даниловский благовестник, 1998. – 176 с, илл. Леонид Васильевич Сидоров. Странный, не похожий на других человек, в котором мудрость философа и познания полиглота сочетались с детской простотой. Верующие считали его блаженным, "человеком Божиим". Он в одиночестве бродил по тропинкам парка и сочинял стихи... Отдельные стихотворения Л.В. Сидорова уже публиковались в изданиях Троице-Сергиевой Лавры и Свято-Данилова монастыря. Некоторые из них положены на музыку и вошли в выпущенные Свято-Даниловым монастырём аудиокассеты "Праздник" и "Дорога". Предлагаемое издание включает стихотворения, поэмы Л.В.Сидорова и воспоминания о нём. В оформлении книги использованы рисунки Л.В.Сидорова и фотографии из архива

его семьи. Даниловский благовестник, 1998 г.

|

В 1960-е годы в районе Тимирязевского парка можно было встретить пожилого человека, бедно, но опрятно одетого. Он вежливо раскланивался со знакомыми, опасливо сторонился шумных компаний, шарахался от машин, а чаще просто не замечал окружающего, погружённый в свои думы... Это был старожил здешних мест, псаломщик от "Нечаянной Радости" – Леонид Васильевич Сидоров. Странный, не похожий на других человек, в котором мудрость философа и познания полиглота сочетались с детской простотой. Неверующие считали его "ненормальным", верующие – блаженным, "человеком Божиим". Он в одиночестве бродил по тропинкам парка и сочинял стихи... А дома записывал их в тетрадь, без всякой "отделки": ни сам поэт, ни узкий круг его друзей – никто не думал тогда, что стихи эти когда-либо увидят свет. И только теперь пришло их время.

Отдельные стихотворения Л.В. Сидорова уже публиковались в последние годы в периодических изданиях Троице-Сергиевой Лавры и Свято-Данилова монастыря. Некоторые из них положены на музыку и вошли в выпущенные Свято-Даниловым монастырем аудиокассеты "Праздник" и "Дорога". Сборник его произведений выходит впервые.

Стихи Л.В.Сидорова записаны в общих тетрадях, аккуратным, почти каллиграфическим почерком автора. К сожалению, они не датированы. Ко многим стихотворениям поэт возвращался вновь и вновь в разные периоды своей жизни: дописывал строфы, добавлял новые варианты рифм и слов. Порой не так легко определить границы между произведениями и с достоверностью утверждать, что такое-то стихотворение не является частью большой поэмы.

Издательство приносит благодарность А.С., О.А. и Л.А. Тепляковым,

О.И. Подобедовой, Е.А. Погребняк, А.М. и Т.В. Барановым, Н.Г. Шинкевич за

предоставленные материалы и помощь в подготовке книги.

|

Шедшим поступью несмелою, Жизнью жившим неумелою, Но под силой не склонившимся, Всем непризнанным, непонятым, Всем цветам нераспустившимся, Всем ненужным, всем отверженным, Незамеченным соловушкам, Неудачникам в делячестве, Нерасчётливым головушкам, Всем пропевшим без внимания Свою думу-песнь безмолвную, Всем сиявшим без признания, Словно звёзды в ночку тёмную, Всем страдавшим без участия, Не дождавшимся здесь счастия, Но хранившим в одиночестве Глубоко мечту заветную, Не узнавшим, не увидевшим Здесь любовь к себе ответную, Но с толпою всё ж не слившимся, Но к прекрасному стремившимся, Всем талантам не отмеченным, Всем прошедшим не отвеченным Жизнь земную быстротечную Эти звуки мои бледные, Эти песни мои бедные Посвящаю в память вечную. Леонид Сидоров |

|

Храни в сердце печаль, Будь от всех вдалеке, Уходи всегда вдаль – Так, как волны в реке, Так, как тучки плывут День и ночь, день и ночь, Никого здесь не ждут, Всегда прочь, всегда прочь. Все пути обнови, По которым идти. Не ищи здесь любви: Здесь её не найти. В своё сердце уйди Глубоко, глубоко, И от всех уходи Далеко, далеко. |

|

Когда тишина наступает После ветров суровых с окраин, Тогда в сердце цветок расцветает, Фиалка лиловая тайн. Лепестки её полны загадок, Разгадать их никто здесь не смог. Её запах так нежен и сладок, Её взор так глубоко глубок! Чтоб с Фиалкою быть непрестанно, Пребывать должен ты в глубине И всегда отгонять неустанно Всё, что слушает сердце совне. Всё, что сердце влечёт от окраин, Отжени, отруби, отклони И в покров фиолетовый тайн Всё своё ото всех схорони. Сторонись же от шума забавы: Пребывает она лишь в тиши, Она любит тенистые травы И тропинки лесистой глуши. Береги сокровенные силы И не слушайся криков с окраин, И спокойно иди до могилы Со своею Фиалкою таин. |

|

Я часто уходил гулять Подальше от домов. Никто не мог там нарушать Поток моих стихов. Когда тоска меня гнала, Местечко выбрал сам, Куда толпа людей не шла: Болотце было там. То было так давно, давно, Но помню как вчера Мои прогулки и в темно Святые вечера. Была то ранняя весна, Был снег ещё кругом, И, помню, лужица одна Была в местечке том. И часто я весной бродил С моею думой там. Я место, лужу ту любил, За что – не знаю сам. Кругом природа не цвела, Был берег невысок, И мелкой лужа та была, Зато был взгляд глубок: Зарёй вечернею горел, И звёзды отражал, И выше, выше всё хотел, И небо всё вмещал! О, эти чудные дела, Скажите, как понять? Как эта малая могла Великое обнять? Как эти миллионы вёрст В ней, с палец высотой, Как эти сонмы чудных звёзд, С нетленной красотой, Сияли тихим светом в ней, Как будто жили там От самых первых своих дней Наперекор годам?.. И много, много дней прошло, Весна уж отцвела, И лето знойное пришло, И лужица ушла. Она здесь не могла дышать От сухости земной, Её не стала отражать – Ушла, ушла с весной, Ушла на небо, в эту даль, Что отражалась в ней: Ведь здесь была ей жизнь в печаль, Средь этих душных дней. Ложбинка лишь осталась там, Где лужица была. Вчера её я видел сам: Вся травкой поросла... Я видел чудные глаза На утре дней моих, Когда была ещё роса И на цветах твоих, Когда была ещё весна И лето не пришло, Когда душа была полна Того, что уж прошло. Но не телесной, не земной Была та красота – В них отражался мир иной, Нездешняя мечта. Но дни весны уже прошли И высохла роса, И лета жизни не снесли Те чудные глаза. И та душа, что в них жила, Светилась через них, В тот чудный, светлый мир ушла, Что отражался в них. И над могилкой тихой той, Где жизнь тех глаз спала, Стоял лишь крест один простой И травка поросла.  |

|

Ты, пришедший целить не здоровых И не праведных здесь оправдать, Ты, не давший законов суровых, Но велевший любить и прощать, – Всех, в тоске и во тьме беспросветной Здесь влачивших унылые дни, Не согретых любовью ответной – Ты во Царстве Твоем помяни. Всех, в обширной великой Вселенной Своей собственной шедших тропой, Всех отверженных властию гневной, Всех забытых шумливой толпой, Всех любивших Тебя одиноко, Ждавших милостей тайных Твоих – В Твоем Царстве высоко-высоко Помяни души скорбные их. |

|

Спаситель мой, моя Ты сладость, Ты в безответности ответ, Одна единой душе радость, Мой Тихий Невечерний Свет, Помилуй грешника унылого На жизни временном пути, Для Света горнего остылого И уж уставшего идти. О Иисусе, Радость кроткая, Помилуй грешного меня И дай, чтоб жизнь моя короткая Была лампадою огня, Огня любви неугасающей, Любви высокой и святой, И никогда неумирающей, Ни в этой жизни и ни в той. И пусть лампада эта светится И в тьме ночной, и в свете дня, И эта жизнь с другою встретится В одном горении огня. В молитве любишь Ты лишь пламенных, Тебе не нужно слов пустых. Дай мне забыть холодных, каменных, Дай помнить жарких и простых. Чем жило сердце безустанное, Я не сказал здесь никому, И никому здесь несказанное Сказать лишь можно Одному, Лишь Одному, Кто знает тайное, Кто неисцельное целит, Кто даст отчаянному нечаянное, Кто не осудит и простит. Я, чистоты не сохранивший, Достоин вечного огня, Но Ты, за грешных кровь проливший, Помилуй грешного меня. И всюду вижу я укоры, Когда останусь лишь в тиши. Прости за всё, за мысли, взоры, За унижение души, За помышление опасное, За нежелание идти, За сердца сон, за всё напрасное, За всё, за всё меня прости. Прими молитвы моей шёпоты В часы таинственной тиши, Прости за всё, за сердца ропоты, За возношение души. Но Ты пришёл ведь не для праведных – Пришёл Ты грешников спасти. Дай мне забыть про гордых, каменных И непростимое прости. Средь фарисеев, средь насмешников Ты не нашёл любви огня. Спаситель всех, Проститель грешников, Помилуй грешного меня! Не восхотел Ты, Царь Небесный, Жить средь богатых и царей, Вертеп Себе Ты выбрал тесный Средь вифлеемских пустырей, И взял в семью Твою избранную, В семью апостолов святых, Не мира знать, не с силой бранною И не в одеждах золотых, И не учёных, и не книжников, И не житейских мудрецов – В семью апостолов-подвижников Простых Ты выбрал рыбаков. С Тобою сердце не остынет, С Тобой не страшен смерти гнёт. "Кто верит Мне, тот не погибнет, И если ýмрет – оживет", – Так Ты сказал, Учитель Света, Печальной Лазаря сестре. Дай жить всегда в весне без лета И в вечной утренней заре! Ты грешницы, людьми судимой, Не осудил и всё простил. Дай мне, чтоб я, грехом томимый, Здесь никого не осудил. Когда однажды по дороге Ты к другу Лазарю зашёл, То там о вечном Живом Боге Беседу тихую повёл. Тогда с вниманьем и без дела, Забыв про всех, про всё своё, У ног Твоих Мария села И слово слушала Твоё. А Марфа суетиться стала, На стол скорее подавать, И на сестру свою роптала, И ей просила приказать, Чтобы, оставивши вниманье, Ей в кухне чадной помогла И питие и дня питанье На стол скорее подала. "О многом, Марфа, суетишься, Великое тебе темно, Ты многое свершить стремишься, А нужно только лишь одно. Ты не забыла, не отринула Обычных суетливых дней. Благую часть Мария выбрала, Что не отнимется у ней. Дороже пищи и привета Мне тот, кто мыслит лишь горé", – Так Ты сказал, Учитель Света, Ворчливой Лазаря сестре. Так пусть же всё Тебе здесь дикое От мыслей прочь моих уйдёт, И лишь одно Твоё великое Всё сердце тесное займёт. |

|

К Тебе приходим мы всегда, Когда нигде нет утешенья, И гаснет всякая звезда, И нет надежды на спасенье, Когда, всеми забытое, Плачет сердце разбитое И когда уже в старости Нет ни счастья, ни радости: Позади – лишь обманное, Впереди – лишь туманное... Ты спаси нас, обиженных, Возведи нас, униженных – Да не погибнем, да устоим. Ты покрой нас Покровом Своим. |

|

Ты Житница Святого Хлеба, Приют блаженный душ простых, Ты выше солнца, выше неба, Ты выше Ангелов святых. В Тебе исчезнет сердца горе И не вернётся больше вновь, Неисчерпаемое Море, Неохватимая Любовь! Спасенья Якорь наш надёжный И Пристань тихая всегда, Источник милости безбрежной, Неугасимая Звезда, И безодежному Одежда, И Щит могучий от врагов, И безнадежному Надежда, И беспокровному Покров, И безотрадному Отрада, И Помощь скорая всегда, Необоримая Ограда, Неугасимая Звезда. |

|

Приди ко мне в тиши таинственной! Зову тебя пред тихим сном, Мой самый близкий, мой единственный, Мой друг в бездружии земном. В непроходимости туманного, Ни в тьме ночной, ни в свете дня – Нигде не видно необманного Любви бессмертного огня. В неизмеримости безмерного, В неответимости немой Зову и светлого, и верного, И одного к душе одной. Слети, мой чудный, мой таинственный, Зову тебя пред тихим сном, Мне Богом данный, мой единственный, Мой друг в бездружии земном. В неохватимости безбрежного Зажглась вечерняя звезда; Зову и жаркого, и нежного, И неизменного всегда, Неповторимого, единого, Чья жизнь одной моей дана, И от души неотделимого, Ни наяву, ни в дымке сна. Но мне в тяжёлом одиночестве Все мнится: улетел ты прочь. И в мрачном кажется пророчестве: Кругом меня сгустилась ночь, И всё светлое, прекрасное Куда-то всё несётся вдаль, А в сердце входит что-то страстное, И все ему чего-то жаль. Уже ложатся тени лунные, И небо тёмное в звездах, А в сердце – помыслы безумные И нет молитвы на устах. Слети, молитвенник пылающий, С молитвой жаркой и простой, Всегда надеждой ободряющий, Хранитель Ангел мой святой. Суха, суха пустыня людная, Пески и камни всё кругом, И спит любовь в ней непробудная Холодным, страшным, смертным сном. В неизъяснимости безвестного, В неответимости немой Зову тебя я, бестелесного: Слети, Хранитель светлый мой! Я к людям не пойду, мой радостный: Приходишь ты к душе одной; Зачем идти мне в мир их тягостный, В холодный, скучный мир земной? Ты не уйдёшь, ты не расстанешься, Когда я к людям не пойду, Всегда, всегда со мной останешься, Отгонишь всякую беду. Певец небесный Триединого, Хранитель чудный одного, Носитель светлого, невинного, Гонитель мрачного всего, Дай мне забыть про лица чудные, Про блеск лазурный дивных глаз, Про души хладные и трудные, Дай помнить мой последний час. Дай мне забыть про всё напрасное И даже мысль о нём убить, И лишь стремление прекрасное Навеки в сердце сохранить – Стремленье к Богу Всемогущему И к Царству вечному Его, К Нему, в Любви единой Сущему, К Нему, Создателю всего, Кто не обманет, не изменится И верность вечно сохранит, Чей Свет всегда и всюду светится, Кто всё услышит и простит. Дай мне забыть о всех здесь занятых, С ношей мудрости большой, Для неё лишь в жизни нанятых, Мёртвых сердцем и душой. Дай мне вспомнить всех страдающих, Но живых в любви святой, Никогда не умирающих Ни в сей жизни и ни в той, Всех, кто в жизни этой битвенной Ищет в сердце уголок, И зажечь для них молитвенный Негасимый огонёк. В недостижимости, далёкости Не видно близко никого, И нет предела одинокости Средь одинокого всего. Моя молитва недостойная К тебе дойдёт пусть от меня, Как от кадила дымка стройная Среди молитвенного дня. Среди пространства многолюдного Затерян путь заветный мой. Ты помоги, служитель Чудного, Скорей вернуться мне домой, Введи меня в кров Божьей милости И за меня ты помолись, Услышь меня в неуслышимости И в неявимости явись, И сердце успокой недужное И в нём разбей его кумир. Дай мне забыть про всё ненужное, Про весь холодный, мрачный мир, Забыть, чем занят был ошибкою, Что рисовал душой больной – Пускай оно с зари улыбкою Исчезнет в темноте ночной. Прими молитву мою грешную В лучах тускнеющих зари, Мою ты душу безутешную Нездешним светом озари. Приди ко мне в тиши таинственной! Зову тебя пред тихим сном, Мне Богом данный, мой единственный, Мой друг в бездружии земном. |

|

Подожди ещё спать, будешь днём отдыхать. А теперь пришла ночь – всё суетное прочь! Ночь молитве дана, ей должна быть полна. Ты проснись, поднимись, встань и Богу молись. Помолись, чтоб Господь тебе помощь послал, Чтобы Сам путь святой Он тебе указал, Научил бы любить Его больше всего И всю жизнь посвятить только лишь для Него. Знай, что с верой одна лишь молитва сильна, Средь ночей и средь дней всё возможно для ней. С детской верой простой [, тёплых слёз не тая,] Всех молитвой святой охвати ты любя. Никогда-никогда себялюбцем не будь: За себя помолясь, ты других не забудь. Помолись и о тех, что больные лежат, Что томятся в жару, ночью тёмной не спят. И о том, кто молчит и никем здесь не стал, И о том, кто скорбит, и о том, кто устал, И о том, кто не ждёт ни добра, ни тепла, Кого горе гнетёт, кто погиб весь от зла. И о том, кто убит, и о том, кто убил, Чтоб Господь воскресил, чтоб Господь всё простил. И о том, кто далёк ото всех уже глаз, И о том, кто горит, и о том, кто угас. И о том, кто всю жизнь здесь напрасно любил, И о том, кто в тоске себя жизни лишил, И о том, кто тебя здесь когда-то ласкал, И молясь, и любя, только блага желал. Помолись и о тех, от земли что ушли, Вспомни с нежностью их, им привет свой пошли. И тоска убежит от души твоей прочь, И светла для тебя станет тёмная ночь, Будет светом полна, будет утром она. В старость юность придёт, придёт в осень весна. |

|

Теперь на молитву мы встанем, Положим поклон до земли И души усопших помянем, Которые к Богу ушли. Они шли здесь тяжёлой дорогой, Свои убежденья несли, Но жизни суровой и строгой Не меняли на счастье земли, Голов перед властью с толпою Не стали с покорностью гнуть – Своею шагали тропою, Свой собственный выбрали путь. Они не дождались награды, Но всё продолжали страдать, Одной лишь искали отрады, Которую нам не понять. Со своей убеждённостью строгой, Несмотря ни на скорбь, ни на гнёт, Шли своею они лишь дорогой, С убеждением верным, вперёд. Их гнали, их жгли, убивали – Они же своим путём шли, И много они здесь страдали, Свои убежденья несли. Затеряны все их могилы, Пути к ним никто не найдёт, Но мы чтим их великие силы, И память о них не умрёт. Почтим же их память святую, Положим поклон до земли И скажем молитву простую О тех, что теперь уж ушли, О тех, что прошли со страданьем По скорбному жизни пути, – Чтоб нам помогли с упованьем Свои убежденья нести. |

|

Алтарь опутан паутиной, Светильник чудный не горит, И вход закрыт холодной льдиной, И хор хвалебный не звучит. Не слышно радостного лика, И не курится фимиам. Приди, Утéшитель, Владыка, Вернись в Свой малый, бедный храм! Пророков древних вдохновлявший, Певцу настроивший псалтирь, Приди, вернись в Свой храм упавший, В Свой позабытый монастырь! |

|

Неоглядная равнина, Волны, волны без конца – Вот обычная картина Моря синего лица. Волны хлещут, волны плещут, Песню вольную поют, То под солнцем они блещут, То под тучами ревут. То сияют лучом света, То нахмурятся, как ночь, То бегут в прилив привета, То в отливе мчатся прочь. Море с ветрами играет, Всё бурлит, кипит, шумит, И не спит, и не стихает, Даже ночью не молчит. Волны скользкой, неодетой Песня мчится в тьме ночной. Море – символ жизни этой, Беспокойной и больной. В солнце солнцем море блещет, Песню бурную поёт, В бурю ж страшно море плещет, Плачет, стонет и ревёт. И волна, вздымаясь к тучам, Снова падает назад, И по водным страшным кручам – Дождь, и молнии, и град! Кто же в море что уронит, То назад уж не вернёт: Всё Тяжёлое в нём тонет, И всё лёгкое плывёт. В море синем есть пучины Неизмерной глубины, Эти страшные низины Полны вечной тишины. Свет туда не проникает, И волна там не шумит, Рыбка там не проплывает, Всё там тёмно, всё молчит. Хорошо, кто мог счастливо Это море переплыть, Кто с надеждой, терпеливо Смог все бури пережить. Всё тревоги, всё волненья, И не видно им конца – Вот обычные явленья Моря жизни сей лица. Утром всюду суетятся, Днём часы забот полны, Да и ночью даже снятся Жизни суетные сны. То под счастьем жизнь заблещет Снопом радостных лучей, То вдруг море слёз заплещет Из обиженных очей. Кто же в жизни что уронит, То назад уж не вернёт. Всё великое в ней тонет, Всё ничтожное плывёт. Есть пучины жизни моря, Беспокойной суеты, Неутешенного горя, Неисполненной мечты. Друг туда войти боится, Там всё тихо, всё молчит, Даже лёгкий сон не снится, Даже сердце не стучит. Дай же Бог по волнам моря Путь счастливо совершать И пучин ужасных горя Безопасно избежать.  |

|

Вечер тихий, светлый день На одном пути сошлись. Полусолнце, полутень В красках сказочных сплелись. Весь алмазный, из снегов, С тенью тёмно-голубой, Бледно-розовый покров, Светлый, блещет пред тобой. То стоишь ты, то идёшь. Огневая сыпет пыль. И никак тут не поймёшь, Сказка это или быль. И один я всё иду. В сердце – радость и печаль. Будто всё я что-то жду, Будто что-то всё мне жаль. Я и раб, и господин, И здоровый, и больной. И один, и не один – Кто-то близко тут со мной... И твердятся наизусть Несказанные слова. Полурадость-полугрусть... И пьянеет голова. Полусолнце-полутень, Полутишь и полузвон, Полувечер-полудень, Полуявь и полусон. О, не есть ли этот миг – Тень минувших моих лет? Полушёпот-полукрик, Полутьма и полусвет?.. |

|

Здесь мы много скорбим, Здесь так трудно нам жить! Дух неволей томим, Трудно верить, любить. Здесь так холодно нам, Здесь царит зло и тьма. Душно, тесно сердцам – Здесь ведь наша тюрьма. Но не всё же мы здесь – Мы отсюда уйдём. Там, в другой стороне Мы тогда отдохнём. Там откроют для нас Милосердия дверь, Там узнаем мы то, Что сокрыто теперь. В своей вечной красе Там весна расцветёт, Там слезу от очей Наших Бог наш отрёт. Так не будем о здесь Только всё говорить, А пойдём в ту страну, Где должны будем жить. Позабывши о здесь, Путь мы легче пройдём И в Небесную весь Мы скорей отойдём. |

|

Сердце бедное разбито, Слёзы горькие текут, Всё прошедшее убито, И друзья не подойдут. С раной, в сердце нанесённой, С болью тяжкою в груди, Оскорблённый, обойдённый, Здесь лежу я на пути. И лежу я, как покойник, И никто не исцелит: Ни канонник, ни законник, Ни священник, ни левит. Все они равно далёки От обиженной души. Мои думы одиноки Лишь со мной в немой тиши. Я лежу один, раздетый И отверженный от всех, И любовью не согретый, Без тепла и без утех. Мир холодный, мир огромный – В нём лежу совсем один... О приди ж ко мне, мой добрый, Мой Святой Самарянин! |

|

Лес одевается яркими красками, Птичка в нём больше теперь не поёт, Солнце дарит нас последними ласками: Тихая осень идёт. Радости прошлые, радости дальние, Радость теперь не живёт. Всё тесней собираются думы печальные: Тихая осень идёт. Жёлтые, красные листики разные Тихо по ветру летят, В ночи же тёмные звёзды алмазные Ярче, чем прежде, горят. Дума забытая, дума минувшая Ярче, чем прежде, встаёт, Смотрит с укорами жизнь промелькнувшая. Тихая осень идёт. Грустной становится жизнь вся короткая, Страшен последний полёт. Яркая красками, грустная, кроткая, Тихая осень идёт. А здесь, при дороге, цветок распускается, Счастья от солнца он ждёт. Поздно, родной мой, уж лес раздевается, Тихая осень идёт. Вьется по лесу тропинка змеистая, Дождь с неба серого льёт, Грустно спадает листва золотистая, Тихая осень идёт. Ярче забытое всё вспоминается, Ярче минувшее в сердце встаёт, Слёзы в душе в дождь незримый сливаются – Тихая осень идёт. Всё, что зелёным когда-то казалось, Осенним румянцем горит, Всё, чем когда-то душа любовалась, Мёртвой листвою лежит. Всё горделивое, всё непокорное, Всё невозвратно слетит. Ты не мятися, душа оскорблённая: Осень за всё отомстит. |

|

Люди могут сердце так обидеть, Глубоко-глубоко, Что оно не захочет больше видеть Никого-никого... Всё травинки, былинки Предо мной и за мной: Я один иду по тропинке, По тропинке лесной. К счастью закрыты все дверцы, Никто не откроет их вновь, Даже любимое сердце, Даже любовь. И какое мне до всех дело? Мне ведь нечего ждать, Одно лишь могу делать смело: По тропинке шагать. И сердце рисует картинки Из несбывшихся грёз... Я один иду по тропинке Средь осин и берёз. Уже не цветут фиалки, Незабудок уж нет. Ах, незабудки мои стали жалки На исходе лет. Уже румянцем покрыты клёны, Коричневеют дубы, Только липы ещё зелёны, Как в дни весны. И картинка встаёт за картинкой, Я мир новый в мечтах сотворил, Я слился со своею тропинкой, Обо всём позабыл. И, краснея, трепещут осинки, И качаются ветви берёз... Я один иду по тропинке, По тропинке грёз. Ах, никому теперь мне нельзя верить, Никого нельзя уже мне ждать! Можно лишь шаги свои мерить, По тропинке шагать. Ничего теперь уж не исполнить, И ничей мне не нужен совет. Да и зачем я должен помнить О том, чего уже нет? Ведь никто не даст сердцу ответа, И никто не вернётся уж вновь: Всё прочь отгоняют многие лета, И даже любовь. Лишь один ответ встаёт грозно, От которого можно только страдать. Ах, обо всём теперь думать поздно, Поздно чего-нибудь ждать. И что же всё это значит? Я плачу в моих стихах, И осеннее небо плачет – Вся тропинка моя в слезах. И падают с неба дождинки, И капают слёзы с берёз; Я один иду по тропинке Из осенних слёз... Лишь берёзки да осинки – Никого нет со мной. Я один иду по тропинке, По тропинке одной.  |

|

В годы преклонные, В тягостной старости Бывают лишь сонные Прошлые радости. Быть не дозволено В неутомимости. Всё похоронено В невозвратимости. Разгадана жизни сей Горькой загадочка, В уголке только светится Тихо лампадочка. К прошлому нет уже Ни пути, ни дороженьки. Куда же торопятся Старые ноженьки, Без друзей, без водителей? – В церковь соседнюю, Чтобы родителей Помянуть за обеднею. |

|

Не протодьяконов гласы басные, Не певчих нанятых звуки гласные Привлекают в храм сердце бедное В вечер сумрачный, в утро бледное... Но лампадный свет пред иконами, И старушки там, что с поклонами Творят речь-мольбу не славянскую, А простую лишь христианскую; Христианскую, не мздославную, Настоящую православную, Непокупную, неотступную И священникам недоступную, То к Спасителю, то к Святителю, То к Заступнице, то к Хранителю. Их мольбы полны умиления. Люблю подслушивать их моления. Не по требникам и молебникам, А по сердцу они лишь читаются. Примерно так они излагаются: "Уж кончаю жизнь эту бренную. Услышь, Владычица, рабу смиренную! Не за себя молю мою Заступницу – За сына пьяницу, за дочь распутницу. Мои же все уже иссякли силушки, Одной лишь жду себе сырой могилушки. Спаси, помилуй их, погибающих, Про Царство Божие позабывающих! О них здесь молится родная матушка. Спаси, помилуй их, Спаситель Батюшка! Никола милостив, ты будь хранителем, Защитой верною, путеводителем, Прости за всё, за всё моей беспутнице..." – И вновь, со вздохами, опять к Заступнице: – "Скорбящих Радосте, услыши в старости Ты мать скорбящую, в скорбях и в тягости О детках гибнущих Тебя просящую!.." А дальше слов уж нет, они теряются, И слёзы жаркие лишь проливаются... И слышит шёпоты Царица Радости, И гонит ропоты, снимает тягости. Сильна у всенощной молитва немощной Старушки с верою: тьму гонит серую Сомненья грешного. И свет нездешнего Душе является, тьма расступается; И в мир духовного из мира тёмного Вступает сердце тут уже в преддверие, Без лицемерия и суеверия, А с верой твёрдою, в душе зажжённою, С молитвой сильною, любвеобильною, И непокупною, и неотступною Старушки немощной за тихой всенощной. Пусть же лампады свет средь сумрака светится. Сомненью ответа нет – вере ответится. |

|

Когда стою за службой в храме Среди старушек, стариков, То, находясь в душевном хламе, К молитве плохо я готов, И поминаю на молитве, Средь мыслей разных и страстей, Не воинов в жестокой битве, Не патриархов, не властей, И не епископов надменных, О ком читают много слов, И не послушников смиренных, И не трудящихся рабов, Не тех, кто пребывает в славе, Среди похвал, наград, венков, – Молюсь о тех, что спят в канаве, Среди крапивы, лопухов: – Спаси грязненьких и рваненьких, Бесприютных, сирых, пьяненьких! На земле ведь нет им счастия, И на небе нет участия, И в Писаниях проповедуют, Что Царства Божия не наследуют: Даже средь пути их тесного Царства нет для них Небесного. И нигде нет утешения, И одно лишь к ним презрение. Охрани их от юстиции, От суда и от милиции, От толпы сокрой презрительной, От жены избавь язвительной, Пошли Ангелов Хранителей, Дай им тихих покровителей! Лопухи им дай, крапивушку, Дай им ласковую ивушку, И густую дай им травушку, Мир и тихую канавушку. Не верни их к пошлой трезвости, Полной гадости и мерзости, Милость им Свою пролей, Все прости и пожалей. Пусть сокроет их крапивушка, Пусть наклонится к ним ивушка... А когда уйдут все силушки, Когда будут уж в могилушке, Не пошли их на мучения, Дай им полное забвение, Без спасенья дай спасение. Ведь они же безрассудные! Пусть же будут неосудные. С их словами непристойными И с привычками их винными Пьянству нет для них конечности, Места нет для них с достойными – Со младенцами невинными Упокой их в Царстве вечности. И не в Царстве справедливости, И законности, и мщения – Упокой их в Царстве милости, В Царстве вечного прощения! |

|

Здесь я горем убит, Здесь я всеми забыт, И кругом меня все укоряют: Что нигде не служу, Что не так я живу – И за это меня презирают. Ну, а как мне здесь жить? Как ваш город сносить? Не привык я к толпе говорливой. Когда манит к себе Здесь, и там, и везде Сень пустыни моей молчаливой? Тут смрад фабрик кругом, Жизнь кипит кипятком... Нет, противен мне город ваш шумный. От толпы от пустой Пойду в лес я густой, Я к пустыне пойду многодумной. Там, вдали от людей, В царстве тихих теней Я любимые песни слагаю, Там мне сердцу светлей, Там мне сердцу теплей, Там душою всегда отдыхаю. Сладко там мне в тиши Слагать песни души, Там природы красу созерцаю. Там, в той дикой глуши, Так цветы хороши! Там бора речам я внимаю. Не люблю я труда И стремлюсь всё туда. Нет здесь места родней, Нет пустыни милей!.. Упрекнёте хотя, Не поймёте меня, Дикарём назовёте, конечно. Не изменишь меня, Все равно буду – я, И свободу любить буду вечно.  |

|

От вашей точности, От вашей срочности Уйду туда, Где даль синеется, Где лес виднеется, Где тишь всегда. Там клейколистые Берёзки чистые Листвой шумят, Как дети нежные, Там белоснежные Цветы глядят. Там вольно дышится, Там лес колышется, Лаская взор. Там нет правителей, Там нет мучителей, Цехов, контор. Там будет сладостней, Там будет радостней, Теплей, светлей. От люда умного, От мира шумного – Туда скорей! |

|

Бродя по улицам Москвы, Средь шума и молвы, Среди толпы чужой, пустой Я вспомнил уголок святой: Вдали от мира и людей, Дельцов, учёных и судей Стоял он в тишине лесной. Как чудно было там весной! Шептались сосны надо мной О тайне их лесной... |

|

Непригляден, не наряден Наш с тобою уголок. Паутинку-невидимку На стене свил паучок. И тетрадки в беспорядке, Видны кляксы там и тут. Где-то мышки будто книжки Потихонечку грызут. И платочки, и чулочки На верёвочке висят; На кадушке, на подушке Мушки чёрные сидят. В тот стаканчик тараканчик Осторожно пробежал. Тот кусочек в уголочек С мышкой серенькой упал. Кот проснулся, потянулся, Но лишь только позевал, Полон ласки, закрыл глазки, Замурлыкал, задремал. Он не тронул – ты не трогай И не вскакивай так вдруг. Будь ничтожным, будь тревожным И защитник ты, и друг. Пускай мошки берут крошки, Пускай ползают гурьбой, Пускай мышки грызут книжки, Что не сгрызли мы с тобой. Пусть они гуляют смело, Не пугай враждебно их. Что с тобою нам за дело До великих, до больших? Мы ничтожны – так ничтожным И дышать, и жить дадим. Мы их мерзость, мы их дерзость И покроем, и простим.  |

|

Там, за забором, цветы все душистые: Алые розы да лилии чистые, Маки, горошки, левкои известные, Астры, пионы, гвоздики прелестные, А здесь, на канавке, в заборной тени, Сорные травки взошли лишь одни. Травки ненужные, дикие, бледные, Робкие, тонкие, смятые, бедные, Травки недужные, пылью покрытые, Слабые, грустные, травки забытые. Жизнь пронеслася часами недужными, Ночами тёмными, днями ненужными. В сердце не принялись розы душистые, Увяли и высохли лилии чистые. Не огородные, не плодородные Овощи вкусные, яркие, гладкие, Груши душистые, яблоки сладкие И не садовые маки махровые Красили в жизни мне думы суровые. С детства далёкого сердцу уж дружные, Травки забытые, травки ненужные, Сердцем хранимые, сердцем любимые, Не отдалимые и не купимые, Вы не рассталися, вы лишь осталися, Травки ненужные, травки неважные, И не купимые, и не продажные. Вы лишь остались одни, подзаборные, Робкие, бледные, пыльные, сорные; Мелкие листики, тонкие прутики, Нежные звёздочки, едкие лютики, По свету грустящие, света просящие... К небу направлены тонкие лучики – Вы лишь, пугливые, вы, подзаборные, Травки ненужные, бледные, сорные, Цветики мелкие, листики колкие, Травки-колосики, тонкие-тонкие... Страстные думушки, слабые силушки, Листья горячие жаркой крапивушки – Вы лишь осталися, вы не рассталися. В зиму холодную, в дни многоснежные Ваши доносятся запахи нежные. |

|

Эх, крапива ты крапивушка, Травка, людом не любимая, По канавам, по заборам ты Растёшь, солнышком палимая. Пробегут ребята малые, Дадут палкой по крапивушке, И никто не пожалеет тут Моей горестной травинушки. Все боятся и дотронуться: Горяча ты, как огневица, И во свой венок убористый Не вплетает тебя девица. Как и я, моя крапивушка, От людей ты презираешься. Как и я, моя травинушка, На канавушке качаешься. Ну, и что ж, знать, нам досталася В жизни общая судьбинушка; Для любви лишь ты осталася, Моя жаркая крапивушка. |

|

Отчего нас всё здесь холодит? Отчего и в тепле не тепло, И грядущее сердце страшит? Отчего нам так жалко прошло? Отчего нам так много всё нужно, А во многом так много тоски? Отчего мы так близки наружно, А внутри – далеки, далеки?.. |

|

Отчего покоя хочется Среди дня и не трудившися? Отчего нам жить не хочется, Ещё жизни не учившися? Отчего так сердцу тягостны Все забавы мира шумного? Отчего ему так сладостны Слёзы горя многодумного? Отчего так печально звенит Песня птички весной молодой? Отчего такой грустный глядит Из-за ржи василёк голубой? Отчего даже солнца лучи Смотрят часто с такою тоской, И весны молодые ручьи Несут слёзы одну за другой? Отчего соловей, пташек царь, Своей песней печалит меня? – Оттого, что стенает вся тварь И ждёт с нами Великого дня. |

|

Времена непростые настали: Всё наука и ум без конца. Все горячие головы стали, Да холодные стали сердца. Словно зимнего солнца сиянье, Знанье гордое гордо глядит. Но не легче ведь стало страданье! Ведь не греет оно, не живит. |

|

Мысли вились в стихи неумелые, Потемнел тёмно-синий восток, Зажигалися звёзды несмелые, Тихо веял в лицо ветерок. По тропинке, что змейкою ви́лася, Шёл я, мыслями разными полн, А вся роща, объятая сумраком, Погрузилась в задумчивый сон. Эта роща, с путями тенистыми, Ещё в детстве моём ведь росла. Здесь, под ветвями липы душистыми Моя бледная юность прошла. "Пусть, – сказал я в восторге мистическом, Когда стало совсем уж темно, – Пусть во сне этом чудном, магическом, Всё вернётся, что было давно! И вернётся как есть, не ошибкою, Чтобы жить, а не лишь вспоминать! И отец из могилы с улыбкою Станет здесь, как и прежде, гулять. Пусть всё детское, полное чудного Входит смело в открытую дверь, Пусть от мира, от шума, от нужного Отдохнёт моё сердце теперь. Пусть всё нужное, резко шумящее Прочь теперь поскорее уйдёт. Уходи, уходи, настоящее! Пусть былое пред сердцем встаёт". Но и в эти дорожки забытые Проникает мир шумный людской: Фонари вдруг зажглися тут наглые, И нарушился чудный покой. Уж не бродят здесь утки и курицы, И дороги людские прошли. Рядом строятся шумные улицы, Электричество уж провели. И румянцы поблёкли у запада, Глубину потерял тут восток: Освещение мира мертвящего Пробралось в мой живой уголок. И померкнули звёзды дрожащие, И исчезло, что так я любил. Электрический свет настоящего Все миражи мои погубил.  |

|

Тьма приближается, жуткая, властная, Чёрной холодной волной. Скоро уж скроется зоренька ясная Там, за полоской лесной. Землю окутает ночка глубокая, Звёздочки только лишь будут гореть. Горько заплачет душа одинокая, Сердце усталое станет болеть. Станут являться знакомые призраки, Станут меня укорять, Станут показывать горькое прошлое, Будущим станут пугать. Станут мне слышаться звуки нездешние, Совесть бесстрастная станет судить В том, что я дни свои светлые вешние Смог так жестоко убить, В том, что мечта моя чудно-прекрасная В жизни погибла больной... Скрылася зоренька, скрылася ясная Там, за полоской лесной. |

|

О друзья, всё, что вижу кругом, Всё, что слышу, творю и люблю, – Всё мне кажется сказочным сном, Всё мне кажется, будто я сплю. То я вижу сияющий день, То цветы на зелёных лугах, То проходит вдруг чёрная тень – И на сердце страданье и страх. То вдруг слышу я шёпот родной, И тень чёрная прочь убежит, И повеет теплом и весной... То вдруг вьюга опять зашумит. Счастье в этом моё или нет, Я не знаю, поверьте, и сам, Но я сплю много-много уж лет И привык к моим сказочным снам... |

|

О, как долго, как мучительно Жизнь тяну мою напрасную! Как бесцельно, как стремительно Мчится в даль она неясную! Время мчит бесцеремонное, Без вокзалов, без преград, Время страшное, огромное Не воротится назад. В необозримости огромного, Ни в ширине, ни в глубине Не видно звёздочки средь тёмного И нет ответа в тишине. И часы неугомонные Всё стучат как бы назло. И бегут минуты томные В невозвратное прошло. О, когда ж придёшь ты, чудное Царство Света и красы, Убежит больное, трудное, Остановятся часы? Но ответа нет просящему. И часы стучат серьёзные. И во времени летящему Предстают лишь тени грозные. И жизнь полна неукротимости, В себе же создавая гнёт, Идёт путём невозвратимости В неизъяснимое вперёд. Но средь стука, в гнёте времени В сердце шепчет Тихий Свет, Что не будет больше времени – Ни часов, ни дней, ни лет. |

|

Пусть осудят тебя, Пусть тебя не поймут, Пусть отвергнут, кляня, Пусть позорно зовут, – Ты сокройся от них, Будь с собою один, Прочь уйди от глухих, Будь себе господин. Пусть тебе впереди Путь довольства закрыт, Пускай сердце в груди Жгучей болью болит, Пусть привыкнет оно К этой боли сильней, Пусть всё молча снесёт, Если будет больней. Пусть укоров людей Не страшится оно, Пусть не ищет друзей, Пусть страдает одно. Одинокую скорбь, Не раскрытый недуг Не поймёт здесь никто, Не поймёт даже друг... |

|

Лес встал от сна, Пришла весна. Проснулся бор, Растаял двор. Сюда-туда Бежит вода. И весел бег, Растаял снег, Зимы уж нет, И всюду свет. Блестят лучи, Летят грачи, И грязный двор, И тёмный бор, Поля и луг, И всё вокруг Душой одной Полно весной. |

|

Укорять и обличать Никого не должно. Укоряя, обличая, Человека убить можно. Можно тронуть цветок пальцем – И цветок увянет, Можно другу сказать правду – И его не станет...  |

|

Ах, я слышал не раз Один чудный рассказ: Как мать дочери куклу купила, Но недолго цела Эта кукла была – Через день её дочка разбила. И, заплакав, скорей Она к маме своей Подбежала тогда со слезами, Рассказала печаль, И как куклы ей жаль, И осколки сжимала руками. Через день, через два Мама в город пошла И вернулась с богатой покупкой, Свою дочь позвала И ей в руки дала Большую, красивую куклу: Голубые глаза, И как лён волоса, Платье – чистый атлас! В первый, в первый лишь раз Эту девочка видела куклу... Засмеялась она, Счастья снова полна, К сердцу жарко тут куклу прижала, Стала прыгать-плясать... Только вскоре опять Эта девочка вдруг зарыдала! Мама к дочке спешит, Мама ей говорит: – Что ты, крошка моя! Разве кукла твоя Не дала позабыть, Не смогла заменить Ту дурнушку, что ты разбила? – Кукла нравится мне. Даже, мама, во сне Мне такая большая не снилась. Красота, красота! Только вспомнилась та, Что недавно ещё так разбилась. Не могу позабыть, В сердце буду носить О ней долго печаль. Как мне бедную жаль! Не заменит её дорогая. Что ж, что в ней красота! Но она ведь не та, Ведь не та, ведь не та, а другая!.. Вот великий урок, Кто понять только смог Среди нашего дружного круга: Ценность вовсе не в том, Кто в богатстве большом – Ценность в личности каждого друга. Ни сменить, ни купить, Ни другой заменить Эту личность, друзья, невозможно. И с ребёнком святым, И со старцем седым Обращайтесь всегда осторожно. Вся людская семья Состоит ведь из "я": Я, ты – "я", и "я" – он. Какой чудный закон! Своё "я" каждый я здесь имеет, Крест святой свой несёт, Свою песню поёт И любовью своей пламенеет. Тот не тот, что иной: Пусть он бедный, больной, Что боятся сажать с собой рядом, Седой, дряхлый старик, Пусть он в жизни привык Лишь к презрения тягостным взглядам. Пусть отвержен от всех, Пусть он брошен на смех, Пусть слепая толпа, Что в оценках глупа, Его ставит не в грош – Ну, и что ж? Ну, и что ж? Пусть презренные свет презирают. Он бесценный алмаз, Ценней всех этих глаз, Что на небе, как свечи, пылают! У него есть свой взгляд, В сердце свой аромат. В этом тайна людей, дорогой. Свои песни поёт, И цветами цветёт Теми, что не цветёт уж другой, Что присущи ему. И нигде, никому, Никакою судьбою случайной Нельзя сделаться им... Но довольно – смолчим Пред великою, чудною тайной. |

|

Когда жил не по рассудку, На работу не шагал, Голубую Незабудку В голубой день я искал. Не до денег, не до хлеба Даже было мне тогда: Голубое было небо, Голубая и вода. Там, где с затаённой ленью Ручеек журчал во рву, Там, где солнце, споря с тенью, Пробиралось на траву И смотрело так несмело Среди зарослей густых, – Там нашёл я много-много Незабудок голубых. На них искрились от солнца Ещё капли свежих рос. Я сорвал их, я собрал их И домой их я принёс. И поставил их я в вазу, О какой не знаешь ты И в которую ни разу Мы не ставили цветы, Чтобы вечно голубое Не забылось никогда, Чтобы сердцу дорогое Представлялося всегда... Кошка чёрная вскочила На открытое окно, Вазу хрупкую разбила!.. Это было так давно, Что давно пора не помнить, Что давно пора забыть: Ведь нельзя того исполнить, Что уже не повторить. Но пускай разбилась ваза – Я цветы те берегу: Не цветут в году два раза Незабудки на лугу. И когда в раздумье нижу На нить думы свой я стих, Их невянущими вижу И храню у сердца их. И, минуя табель будки, Я вношу чрез думы дверь Голубые незабудки В рыже-ржавое теперь. |

|

Ты всё ещё та же, былая, Ты цветёшь ещё, ты не завяла, Незабудка моя голубая, Голубой цветок идеала. Без товарищей тесного круга Шел один я средь жизни ненастья, Без отрады и ласки, без друга, Без надежды на жизнь и на счастье. И порой становилося жутко, И любовь меня здесь не встречала, И цвела только ты, Незабудка, Голубой цветок идеала. Шли годы, тяжёлые годы, Подозренья, лишенья, мученья, Но ты в сердце, цветок свободы, Голубой цветок вдохновенья! Жизнь была не игрушкой, не шуткой, И душа в ней счастливой не стала. И осталась лишь ты, Незабудка, Голубой цветок идеала. |

|

Ты запой, соловей, Ты запой, мой родной, Средь зелёных ветвей Песни Господу пой. Пой о радостном дне И о встрече с весной, О ночной тишине И о жизни иной, Где нет зла и труда, Где свобода царит, И везде и всегда Любовь жарко горит. Ночь весны хороша! Так зачем же молчать? Пусть больная душа Перестанет страдать. Пусть теперь улетит Она к жизни другой, Где мир злой не царит, Где любовь, где покой. Ты не слушай людей, Что нам петь не велят, – Пой сильней, пой звучней, Пой, как звёзды горят! О делах пой Творца, О Его пой Любви, Пой Его без конца, К Нему сердце зови. И молитва моя Тогда станет теплей. Как сладка песнь твоя! Пой же, пой, соловей! Пой же, пой ты всегда, Как поёшь в эту ночь. Не молчи никогда, Не лети же ты прочь. Пусть на сердце весна Всегда Божья царит, Пусть и в ночь, среди сна, Моё сердце не спит. |

|

Занят ум уроками не школьными, Вдаль зовёт неведомая даль. Я ж иду тропинками окольными, И дорог шоссейных мне не жаль. И как будто снова стал я маленький, И как будто детство вновь нашёл... Старичок в пути попался старенький И куда-то с палочкой пошёл. Сорных трав нетронутая силушка: Череда да лебеда, Лопухи, бурьяны и крапивушка Разрослись, как в прежние года. Мимо пташка пронеслась пугливая, На плетне запел взъерошенный петух, Над плетнём склонилась ива сиротливая, В воздухе несётся от деревьев пух... |

|

Да молчит ныне всякая плоть И на жизнь лишь свою да глядит. Пускай тайну, что дал ей Господь Она в сердце своём сохранит. Да молчит, потому что кругом Здесь никто наших слов не поймёт. Пусть молчания мудрого сном В сердце песня живая заснёт. Молчит лес в сизой дымке тумана, Молчит небо в горящих звездах, Молчит тёмная глубь океана, И травинки молчат на лугах. Тихо ночь пролетает над нами, Молча смотрит немая луна. Много можно играть со словами, Много слов, но ведь правда – одна. Да молчим пред лицом красоты, Да молчим, когда всё минёт прочь, Да молчим в шумный день суеты, Да молчим в молчаливую ночь. Без речей, безо всякого знака Молчит узник, забытый в тюрьме, Молчит бархат холодного мрака, Молчат тени в ночной полутьме. Пусть слова унесутся все вдаль, Как ни рвётся к ним жаркая кровь. Да молчим про былую печаль, Да молчим про больную любовь. Если радость случайно слетит И к словам сердце вдруг позовёт, Всё равно пусть оно промолчит, Всё равно пусть оно не поёт: Как снежинка, растает она И слезу лишь оставит в очах. Радость здесь – лишь видение сна, Радость здесь – лишь в напрасных мечтах. То, что думаешь, думай теперь Про себя, на душе, в тишине, Пусть молчания тёмная дверь Ничего не пропустит вовне. И не пой в эту ночь, потому Что теперь ведь уже не весна. Не нужна твоя песнь никому, Никого не пробудит от сна. Пускай сердце в молчанье живёт, Пускай сердце молчанье хранит. Да молчим, когда всё запоёт, Да молчим, когда всё замолчит!.. Но теперь огнём сердце горит: Песня гонит молчание прочь. Буду петь, хотя мир ещё спит, Буду петь в молчаливую ночь. Буду петь, что родится в мечтах, И о том, что приснилось во сне, О росистых, душистых цветах, О нездешней, о юной весне. Будут слушать меня или нет – Для меня всё равно, всё равно. Буду петь, когда светит дня свет, Буду петь, когда станет темно. Когда радость в душе заблестит, Когда дни будут счастьем гореть, И когда снова грусть прилетит – Всё равно буду петь, буду петь. При осеннем тумане сыром Буду петь, в лета солнечный зной, Буду петь при морозе седом, Буду петь молодою весной – О цветах, что не вянут совсем, И о радости юной всегда. Не прервать мою песню ничем, Не замолкнет она никогда. Буду петь то, что сердце твердит, Чем душа моя только живёт, Буду петь, когда всё замолчит, Буду петь, когда всё запоёт. Когда солнце проснётся едва И когда ещё будет темно, Буду петь про священное Два, Буду петь про святое Одно. И при свете вечерней зари, Когда солнце зайдёт в край другой, Буду петь про великое Три, Буду петь, буду петь, дорогой! И когда жар угаснет в крови, Когда кончится жизни сей путь – И тогда эту песню любви Будет петь ещё слабая грудь. Песню сердце до смерти хранит, Как лампада – сиянье огня, И жизнь в песне моя улетит, Как дыханье последнее дня. Не умрёт, не исчезнет она, Не уснёт, как усталая плоть, – Моя песня свежа, как весна, Ибо дал её сердцу Господь. И пойду по пути одному, Верность вечную вечно храня. Богу буду я петь моему. Вечен Он – вечна песня моя! |

|

Всё издали́ здесь только хорошо, Всё издали влечёт к себе и взор пленяет. Вблизи всё душно, тесно, тяжело, Вблизи всё мучает, томит, надоедает. Вблизи – тоска, вблизи волнуется лишь кровь. Всё хорошо, пока лежит туман. И девушки краса, и девушки любовь – Лишь издали, лишь только издали. Вблизи же всё – обман. И красок красота, и чудная художника картина Лишь издали зовут, пленяют взор. А близко подойдёшь: мазки, мазки, морщины... Вблизи всё шлёт тебе насмешку и укор. И песня нежная, и переливы струн, Великих композиторов великие созданья Лишь издали пленяют сердце, ум – Вблизи же трынканье и жалкое бряцанье! И ты, восторженный и вдумчивый пророк, Близ современников, кидали что в тебя каменья, Был позабыт, отвержен, одинок. И только дальние тебя признали поколенья. А ты, огромная, разноплеменная толпа, Лишь издали своей громадой удивляешь. Вблизи же ты глупа, тупа, слепа, И с раболепством сильному себя ты подчиняешь. Расчёту служишь ты, и деньги – твой кумир, И нагло глушишь ты порывы вдохновенья. О нет, не прав и гадок этот мир, Лишь издали сулящий наслажденья. |

|

В многошумной пустыне людской Среди плоских и скучных равнин Я бреду со своею тоской, Без друзей, совершенно один. И на сердце немая печаль, И становится жизнь холодней, Всё несётся в туманную даль, Невозвратно теряяся в ней. А без близкого всё холоднó, И не греет познания свет. Где же близкое, где же оно?.. О, поверь мне, здесь близкого нет. В этом мире расчёта и лжи Не найду я его никогда. Где же близкое, ты мне скажи? Где же близкое близко всегда? Две черты я черчу пред тобой: Идут равные рядом они; Вечно равные равной судьбой, Они вечные будут одни. Две другие черчу я черты, И одну ко другой я веду. Может быть, здесь – как думаешь ты? – Я и близкое наше найду?.. Но черты, вдаль бесцельно стремясь И свой путь только зная всегда, В одной точке лишь раз пресечась, Не сойдутся уже никогда. Все бесследно теряется в мгле, И грядущее наше темно. Всё далёко, мой друг, на земле, Всё разрозненно, всё здесь одно... – О мой друг, что о близком грустишь? Ну, довольно же так тосковать! Ты тоской ничего не решишь. Станем лучше мы круг рисовать. О мой брат, о мой близкий, мой друг, Что без близкого близким живёшь, Начерчу пред тобою я круг, И ты близкое сразу поймёшь. В круге точно мы центр утвердим И от точек окружности, друг, К нему линии мы прочертим, И тогда всё расскажет нам круг, И сомнения прочь убегут, Мы великое в малом поймём: От окружности к центру идут Много линий, сливаяся в нём. Идут, равные, к центру они, Нет начальников в них, нет рабов. Они вместе идут – не одни, Без цепей, без кнута, без оков. Они равные могут лишь жить И в единой любви и мольбе, Тот счастливым всегда может быть, Кто идёт только с равным себе. Кто ж стремленье своё утвердит На такой же черте, как и он, Тот себя и сближенья лишит, Тот из круга изринется вон. Счастья нет, когда в стороны лица И когда их стремленье темно. Счастье всех, когда все – единица, Счастье всех, когда все лишь одно. Те, что к Богу пошли, о мой друг, Никогда уж не будут одни. Светел, радостен вечный их круг, Вечно близкие будут они. Все Единого трепетно ждут, Все омыты в единой Крови, Все к единому Центру придут, Все сольются в единой Любви. И без томительной поденщины Их благодатная судьба, Нет ни мужчины, нет ни женщины, Ни господина, ни раба. Легка их жизнь, на вид суровая, Чиста единая Любовь. Кто во Христе – тот тварь уж новая: Другая плоть, другая кровь. Кто во Христе, те вечно близкие, Им сердце общее дано. И все высокие и низкие, Все – нераздельное одно. Ближе этого близкого нет, Как, сближаясь всё время в пути, Невозвратно, без меры и лет, К Центру Вечному вечно идти. Не грусти ж, что идёшь к концу лет, Что душою и сердцем устал, Верь: конца в Царстве Вечного нет, Всё вернётся к Началу начал. Цель одну пред собой навсегда утвердим, Отрешившись от мира сего, И на крыльях любви высоко полетим – К Триединому Центру всего. |

|

Что грустишь так много? Что стоишь в молчанье? Вся ведь здесь дорога В тягостях, в страданье. Опустились очи, Сердцу так обидно, Что холодной ночи И конца не видно, Что давно, давно уж Солнышко не светит, Что никто, никто здесь Сердцу не ответит, Что весна увяла, Что потухла зорька И на сердце стало Горько, горько, горько. О душа родная, Не грусти так много: Эта жизнь земная – Только лишь дорога, Только лишь дорога. В ней нельзя остаться – Рано или поздно Надо с ней расстаться. Утром иль под вечер Чудный сон приснится, И навеки сердце Перестанет биться. И напрасно сердце Мы своё тревожим: Ничего своим здесь Мы назвать не можем. Оттого так рано Плачется невольно, И на сердце рана, И на сердце больно. Но не всё ж дорога И раскаты грома – Будем мы у Бога, Будем и мы дома. Но не всё ж дорога! Не смыкай же вежды. Мы ведь здесь немного, Не теряй надежды. Как-нибудь залечим Рану мы больную, Как-нибудь пройдём мы В сторону родную. Там весна нас встретит Вечно молодая, Там на всё ответят – Жизнь придёт другая. Там и отдохнём мы, В той стране чудесной, От тоски и мрака Жизни этой тесной. Там светлее солнца Бог Любовь сияет, Там страна святая Холода не знает. И все наши слёзы, С жизнью всей земною, Будут нам казаться Капелькой одною. Слёзы наши станут Чудными цветами. Хорошо нам будет: Бог наш будет с нами. Светел будет праздник, Праздник Воскресенья К жизни вечно юной Нового рожденья. Что же ты заплакал? Иль устали ноги? Ведь ещё немного – И конец дороги. Подними же очи От тоски давящей, И пойдём средь ночи С верою горящей. |

|

Счастлив, кто с душой спокойною Не остался долго здесь И ушёл порой незнойною В голубую неба весь. Он наденет ризу белую, Он назад уж не придёт – Он пойдёт стопою смелою В бесконечное вперёд. |

|

– Я видел солнышко вчера На ясных небесах. Оно горело там с утра, Купаяся в лучах. И ясен был весь неба круг, И жизнь везде была, И много, много было, друг, И света, и тепла. Я видел, солнышко вчера На небе голубом, С лицом любви, с лицом добра, Дарило жизнь кругом. Оно хранило жизнь полей, Оно несло весну... Любить я должен всех людей, Как жизнь мою одну. – Я видел звёздочку вчера На тёмных небесах. Она горела до утра, Купаяся в лучах. И звёзд был полон неба круг, И ночь была темна. Но краше всех её подруг Была она одна. В венце лазурно-голубом, Средь ночи тьмы светла, Мне вспоминала о былом, В давно меня звала. И разливала яркий свет Среди немой ночи. Чрез бездну многих, многих лет Неслись её лучи. Всё представляла мне одну В мечте моей больной, Что в позабытую весну Явилась предо мной. Весна давно уж та прошла, Прошло уж много лет. Но жизнь былого не смела, И светит тот же свет. Её я вижу часто вновь, То в думе, то во сне, И цепью чудною любовь Сковала сердце мне. О, разъясни мне смысл цепей И дней моих весну: Любить я должен всех людей – Люблю же лишь одну... – О брат мой, ты ищешь средь тьмы искры света, Ты просишь, ты жаждешь на всю жизнь ответа. Отвечу я: только Любовь лишь основа, Цель жизни и счастье. О, будь же готова, Душа, без сомненья принять её кротко, Принять без медленья: здесь время коротко. И кто не успеет открыть пред ней двери, Тот быстро стареет, и страшные звери Его окружают, терзают, кусают – и губят навеки. Где искры Любви нет, там вечное горе. Верь, счастье в Любви лишь, как жемчуг – лишь в море. Люби не считая, безмерно, безлетно, Лучисто, глубóко, всецело, прекрасно, Люби бескорыстно, люби беззаветно, И много, и крепко, и жарко, и страстно. И где бы ты ни был: здесь, там иль далёко, – Одно только ведай, люби лишь глубоко! – О, поверь мне, кто любит глубóко, То в любви его счастия нет: Он всю жизнь проживёт одиноко, Он всю жизнь не получит ответ. Любит тот, чья любовь не напрасна И в которой страдания нет. Любит тот, кто целует всечасно, Кто всегда получает ответ. Кто любим лишь своею любимой, Кто в объятьях её всегда спит, Кто, любовью своей не томимый, На мир радостным взором глядит. Кто весь счастьем своим обладает, В ком горит всегда страстию кровь, Кто в любви наслаждение знает, Не обманута чья здесь любовь. Чья весна здесь прошла не напрасно, Кто в любви согревался и грел, Кто сливался с любимою страстно, Кто был дерзок, и силен, и смел! Кто не только стихом, но и делом Мог с любимою радостно жить, Кто не только душой, но и телом Мог с ней, вечно сливаяся, быть. Только эта любовь здесь неложна, Не слаба, не бледна, не бедна. Только эта любовь лишь возможна, Только в ней лишь – и жизнь, и весна! А иначе вся жизнь, верь, здесь скука. И весна – не весна, свет – не свет. А иначе любовь здесь лишь мука, А иначе в ней счастия нет. – То, что ты называешь весной, То есть смерть для души, то тюрьма. Что ты светом зовёшь, мой родной, То не свет, а глубокая тьма. И чем грудь твоя ныне полна, Что любовью зовёшь ты, мой друг, То, поверь мне, совсем не она – Не любовь, а жестокий недуг. Это бред заболевшей души, Это жар тебя страсти объял. А Любви-то, великой Любви – И дыханья её ты не знал. И зачем ты всё бродишь в ночи? Зачем к Солнцу нейдёшь ты, мой друг? Верь: Его неземные лучи Исцелили б твой тяжкий недуг. – О мой брат, если б только ты знал, Как пылает любовью душа! Ты, конечно, ещё никогда не видал, Как волшебно она хороша! Как сияют любовью большие глаза, И нельзя от них глаз оторвать!.. Над тобою любви не играла гроза, И тебе той любви не понять. Не забыть мне волшебный задумчивый взор, Образ чудный ничем не сотрёшь. Так зачем же ты шлёшь твой жестокий укор И весну мою смертью зовёшь?.. И зачем мне о солнце своём говоришь? Мне и светлое солнце темнó. И не сам ли ты здесь всем так часто твердишь: Одному только нужно одно? – Говорю я тебе то, что сердце твердит: Жизни нет без живого огня. И любовь твоя – тьма, а не радостный свет, Не лучи светозарного дня. Это сердца больного жестокая страсть, Это призрак больной средь тиши, Это тьмы беспросветной тяжёлая власть, Это смерть для погибшей души. Крест святой я черчу пред тобой. На него ты теперь погляди И поверь, что с тяжёлой борьбой Нужно в мире нам этом идти. Такой Крест образует зерно, Когда землю ростком пресечёт, А затем уж свободно оно К Солнцу вечному вечно пойдёт. Надо вылечить тяжкий недуг, Надо всё, что мешает здесь, сжечь И преграду короткую, друг, Путём вечно одним пересечь. И не к части ничтожной земли Ты стремление должен иметь – К Одному, что от мира вдали, Должен ты непрестанно лететь. Ты преграду путём разорви – Образуешь таинственный Крест, И в блаженство великой Любви Ты уйдёшь из деления мест. В мире счастья, поверь, нет нигде. Больше, жарче и крепче всего, И всегда, и в себе, и везде, Бога в Трех ты люби Одного. И уж в Нём ты полюбишь всегда И всех близких, и тех, что вдали, Ведь Любви тот не знал никогда, Кто лишь любит часть тленной земли. И кто любит отца или мать Больше, чем Иисуса Христа, Недостоин к Нему приступать – Тот уйдёт от святого Креста. И кто любит иль сына, иль дочь Больше, чем Иисуса Христа, Тот уйдёт от великого прочь – Не понять тому тайны Креста. О мой друг, что взято от земли, То землёю лишь только живёт. Камень брось – он на миг лишь вдали, Затем снова на землю падёт. Ты ж не камень – зерно ты, мой друг. Ты огонь, неделимая часть одного, Твоя жизнь – без конца, твоя жизнь – вечный круг. Отрешись от земного всего! – О мой друг, я готов уж идти, Я готов, как зерно, возрастать. Но скажи мне лишь только, где сил мне найти? Где мне волю, безвольному, взять? Я – земной, мою землю люблю, Как ни скучна, ни мрачна она. На ней долго живу, и гуляю, и сплю, Она мать мне родная одна. И нет сил от неё сердце мне оторвать, И дорогою новой идти мне так лень! И так странно земному вдруг солнечным стать И из ночи войти в светлый день. И готов я с тобою высоко лететь, Но земное всё сердцем ловлю. И готов для земли навсегда умереть, Но и в смерти я землю люблю. И становится снова мне страшно темно. Я не знаю, что делать, как быть? Значит, сердце земное уж так создано, Что не может земли не любить... – Тот, кто скован любовью земной, Недостоин великое зреть. Для рождения к жизни иной Твое сердце должно умереть. Если ж хочешь идти, только сил нет в тебе И устала несильная плоть, Если силы неравны в тяжёлой борьбе, То пошлёт тебе помощь Господь. Прилетит из огня Серафим, Что врата в мир иной стережёт, И дыханием жарким своим Твое жалкое сердце сожжёт. И воздвигнет на место его Пламень вечный живого огня. И узнаем блаженство всего И Любовь светозарного Дня! |

|

(поэма) Наши яши рассуждали О вопросах бытия И всю ночь почти решали, Что такое "я". Ненормальными считали Люди их кругом, Замолчать всё заставляли, Спать идти потом: – "Я" есть то, что вы едите, Что же тут решать! Не мудрите, а идите Поскорее спать. Нужно только лишь работу Нужную уметь И одну лишь здесь заботу Об еде иметь. – Это то же, что свиньёю Человеку стать. Нет, с душою вам такою Не об "я" решать. Тут огромными толпами Люди спать пошли И большими дураками Наших яш сочли. Ночь усыпала звездáми Тёмный небосклон И неслышными словами Предлагала сон. Наши яши не желали Позабыться сном, Долго-долго рассуждали Все об "я" одном. Но домой не уходили, Хоть болела голова, Говорили, говорили... Вот об "я" слова: – Я ничтожный, я не сильный, Живу мало-мало лет, Пронесётся мрак могильный – И меня уж нет... И зачем же я страдаю, И живу-то я на что, И чего же ожидаю, Когда я – ничто?.. – Нет, не ничто – душа моя, И я есть что, и я есть да, И не умру я никогда. Здесь я не вру: я – что, я – да. Но тут опять вопрос всегда: Но как же знать, чтó "что", чтó "да"? – Всё лишь от других сливая, "Я" не я, мой друг, – "Я" лишь линия кривая, Вечный, вечный круг. "Я" лишь сложная машина, Вся из составных частей, Разноцветная картина Разных красок и кистей. Среди вечного движенья В океане бытия "Я" лишь только повторенье Других, прежде бывших "я". Жизнь – кипенье, жизнь – горенье, Вся из мыслей и страстей. "Я" же – лишь отображенье Этой жизни всей. – Нет, неправда, "я" едино В жизни и в любви своей, Никогда не повторимо Среди "я" других людей. С телом странно совместимый, Я – душа моя. Я – единый, неделимый Атом бытия. Повториться, разделиться Не могу я никогда. Тело может измениться – Я всё тот же навсегда. И кипенье, и горенье – Только жизнь моя. Но другое "я" значенье: "Я" есть только я. В мире сем необозримом Ничего не можем знать – Так оставь о нерешимом "Я" вопрос решать. – В море жизни, в море дела Не видать меня. Я лишь только клетка тела Мирового Я. Словно крови шарик малый В венах у меня, Мчусь, от бега уж усталый, Во вселенском Я. Чтобы разрешить сомненья, Принуждён сказать с тоской, Что в дни первые рожденья Я являюсь лишь доской. Что хотите, то чертите На доске вы той. Придёт время – поглядите, Стану я какой: Весь изрезан, изрисован Жизни сей резцом, Затушёван, излинован Стану я потом. Жизни разные картины Отразятся тут – По лицу тогда морщины Многие пройдут. И со вздохом сожаленья Взглянут на меня Те, грядут что на мученья Моего же я. Жизнь сперва их поцелует С радостным лицом, Растушует, разрисует, А потом, потом... Потом кончатся лобзанья, Краски пропадут, И последние рыданья В сердце их замрут. "Я" – изрезы, "я" – мученье, "Я" – глубокая тоска. В первые же дни явленья "Я" – лишь голая доска. – Нет, от первых дней творенья Я не голая доска – О прекрасных днях творенья На душе моей тоска. Но хоть тьмою жизнь одета, Тьма не трогает меня: Я – частица Первосвета, Искра вечного огня. Я родился в Свете чудном, В Царстве вечной Красоты. Здесь живу я в мире трудном, Там же – все мои мечты. Оттого я не умею В этой тьме житейской жить, Всё о Свете том жалею, Не могу его забыть. Здесь я в мраке, без привета, Среди чуждых мне людей – Там я жил во храме Света, В царстве радостных идей. И о нём воспоминанья Я с собой сюда принёс. Здесь родились лишь желанья, Тени теней дивных грёз. За тяжёлый грех паденья В этот мир лишь я пришёл. Как в темницу, в заключенье, В это тело я вошёл. В нём мне душно, в нём мне тесно, Скучен и противен труд, Всё кругом неинтересно. О, как грустно, грустно тут! Но проснусь я, вновь рождённый В новом Царстве Бытия, Новым счастьем упоённый, Буду новым в новом я. – Всё, что вкусом, глазом, ухом Я могу обнять, Всё моим единым духом Я могу считать: Всё, что слышу, Всё, что вижу, Что люблю, Что ненавижу. Моей трудной жизни бремя, Что так давит здесь меня, Расстоянье, даже время Будут тоже – я. Мир лишь только представленье Моего же "я", Всё – моё же проявленье, Всё – мечта моя: Это поле, это море, Эти звуки красоты, Эта радость, это горе, Эти чудные цветы, Ветер, дым, огонь, волна, Всё, что вижу я вокруг, Звёзды, солнце и луна, Да и ты, мой милый друг! – Всё – одно воображенье, Всё мечта моя, Всё моё же представленье – Значит, тоже – я. "Я" не будет – вас не будет, Станет всё – ничто. И не купит, не добудет Тогда "я" никто. – Трудно, трудно мне постигнуть, Что есть жизнь, что свет, Но не может "я" погибнуть: Ему смерти нет. По волнам, волнам эфира, То здоровый, то больной, Мчусь я в океане мира Вместе с матерью-землёй. Но туда, где был я прежде, Больше не вернусь – Вечно в новой я одежде, В новом месте нахожусь. Умирая, оживая, Я всё тот же я. "Я" есть точка мировая, Атом бытия. Точка движется. За нею Линия идёт. Душа ширится, и значит, Я мое живёт! И в безбрежном сем эфире – Всюду "я", и "я", и "я". Сколько ж будет во всём мире Этих точек бытия, Этих чудных, неделимых, С тайною своей, Никогда неповторимых В своих "я" людей! И ведь все-то будут братья Моему же "я", Хоть у всех другие платья, Хоть те "я" – не я. Хоть "я" самое простое Неделимо никогда, Но не то же, что другое – Все "я" разные всегда. В бесконечности вселенной, В океане бытия Точкой духа неизменной Путь свой совершаю я. Верный Троицы поклонник, Ею только лишь дыша, Я – единый треугольник: Тело, дух, душа. Триединое начало, Что всему начало дало, Бог – Причина всех причин. Без начала – Он Один. Его мысли невместимой Знать не могут плоть и кровь. Он есть Дух непостижимый, Но Он также и Любовь. Он печётся о былинках, Не забудет и меня, И, как солнце в тех росинках, Он сияет в каждом "я". Он есть Вечное Начало, Что всему начало дало, Он Творец и Промыслитель, Искупитель и Спаситель. И от Вечного Начала Я начало получил. Жизнь меня ещё не знала – Я в идее уже жил. И Творец от дней творенья Для "я" вечность подарил, Чтобы я без измененья Образ Вечного носил. Если есть уже даренье, То есть также и Даритель. Если видишь: есть строенье, – Значит, есть его Строитель. Средь путей неисчислимых Путь для "я" всегда один: Путь избранных, путь счастливых, Путь к Причине всех причин. В вечном росте и горенье, Наяву то и во сне, В вечном к Свету приближенье, В нескончаемой Весне Это вечное горенье Не исчезнет никогда. В нём от смерти лишь спасенье, В нём жизнь юная всегда. Всё звучнее, всё теплее Путь тот будет проходить, Всё уверенней, светлее "Я" в стремленье будет жить. В день же чудный, в миг рассвета, Весь омыт в Его Крови, "Я" получит тело света – Ризу белую любви. Погляди на небо ночи: Звёзды там горят, Словно "я" незримых очи С тайною глядят. Вон ещё, ещё мигают Все миры, все жизни там, Что о нас совсем не знают, Неизвестны нам. Друг мой, смотришь ты на небо, Видишь звёзды там. Не для тела, не для хлеба Жить здесь нужно нам. Негасимыми звездáми Мы должны гореть И на жизнь свою очами Вечности смотреть. Жить для Неба, не для хлеба – Значит, вечно жить. Быть единым-неделимым – Значит, правда, быть. Всю дорогу – только к Богу, С Богом быть всегда, С Ним – в связи нерасторжимой, С Ним – в любви неугасимой. Значит, "я" есть да.  |

Герой поэмы – странник, оставивший привычный мир в поисках Истины. Утратив детскую нерассуждающую веру, он напряжённо ищет ответа на вопрос о цели и смысле жизни. Его странствие – это возвращение души к Богу.

Отвергая различные решения вечных вопросов, которые предлагает ему мудрость

века сего (житейский здравый смысл, наука, философия), странник приходит к

единственно верному пониманию цели жизни:

|

Войти сквозь тесные врата В Чертог украшенный Христа. |

Публикуем окончание поэмы [начала поэмы у того, кто делал эту страницу (сентябрь 2014) – нет].

|

...Уж вечер тихо догорал, Но всё же дальше я шагал. Свет звёзд мне говорил: "Иди – И всё узнаешь впереди". И долго шёл я так, мой друг, Всё шёл и шёл, и вижу вдруг: Дом удивительный стоит, Плющом задумчивым обвит, И мхом колонны поросли, И сети пауки сплели На всех решётках и кустах И даже в древних воротах. Кругом деревья шелестят И скрыться от жары манят, А дикий, сочный виноград Покрыл заглохший старый сад. Мне так хотелось отдохнуть, От солнца скрыться и заснуть! Я много уж ночей не спал И так устал, устал, устал, Что не стерпел тут – и вхожу, На травку сочную гляжу. Вдруг вижу я: передо мной Сидит старик, как лунь седой. Он книги держит, в них глядит И сам с собою говорит. Он говорит, что жизнь есть сон, Что не живёт, а спит лишь он, И вспоминает он во сне Всё о былой своей весне, Он тень её в себе хранит И долго, долго тихо спит. Прошло уж много дней и лет, А пробужденья ещё нет. Когда же минет сон земной – Он встретится с весной, Средь новых, избранных людей, Невыразимых здесь идей... И здесь остановился он, Каким-то словом поражён. И, сам не зная почему, Я обратился здесь к нему: – О старец древний и седой, Скажи путь к Истине святой! Я долго мучусь и терплю, И сердце бедное томлю Вопросом жизни роковым, Им только занят я одним: Кто я? Зачем? Куда иду? Что после жизни я найду? Мне нужно это твёрдо знать, Иначе не могу дышать, Без цели жить, как все живут, Копят, работают и жрут? Так лучше уж не жить совсем, Когда не знаешь сам, зачем. Но если только здесь конец, Зачем тогда, скажи, отец, Зачем в груди огонь горит И дальше шествовать велит? Не может быть, чтоб только миг... Но тут поднял он взор от книг, Рукой меня к себе позвал И слабо-слабо прошептал: "Приблизься, правды бедный сын, Не думай, что ты лишь один Вопросом занят роковым, Вопросом вечным и живым. Вот я уж сколько прожил лет, А на вопрос ответа нет. Теперь уж стал совсем седой, А он, вопрос, всё молодой. Себя чтоб лучше изучить, Скорей ответ себе открыть, Я удалился от людей, От дел их шумных и страстей, От женщин чудных, от девиц, От юных глаз, от юных лиц, И страсть моя, весь мой недуг – Люблю я эти книги, друг. Читаю их, – и в этот миг Он указал на груды книг. – Здесь искры многих, друг, огней, Здесь философия людей, И ей душа моя полна, Утеха старости она. Пред ней цари склонялись ниц, Она царица всех цариц. И, очарован, перед ней В теченье жизни всей моей Сижу, как мёртвый истукан. Как ночи тёмный океан Её глубокие глаза; Ни ветер бурный, ни гроза Меня от них не оторвёт, И в них душа моя живёт. Пусть это, может быть, недуг, Но философия, мой друг, Дороже жизни мне моей, Одежды, пищи и друзей, Богатства, силы и вина, Прекрасней женщин, слаще сна. Ты философию возьми, Ее, прекрасную, пойми И в тишине немых ночей Взгляни ты в глубь её очей – И поразишься сразу ты Лучом бессмертной красоты, И с места уж не сможешь встать, И глаз не сможешь оторвать Средь безмятежной тишины От дум великих глубины. Пред ней цари склонялись ниц, Она царица всех цариц!" И книги мудрые я взял И понемногу прочитал, И пыль веков от них стряхнул И в очи тёмные взглянул. Но философия людей При свете свечечки моей Мне показалася тогда Такой, как и была всегда: Совсем-совсем не молодой – Старухой дряхлой и седой. И падал свечки моей свет В морщины многих, многих лет, По ним века лишь я считал И мысли древние читал. Жара давно уже прошла, Заря давно уже зашла, В звездáх был тёмный небосклон, И ночь несла всем тихий сон. Старик давно уж сладко спал, Я книги мудрые читал. И проходили предо мной Холодной медленной волной Ряды философов, людей, Миры их мыслей и идей. Один сказал: "Всё есть вода". Другой сказал: "Всё – пустота". А Гераклит одно твердит: "Всё есть огонь, огонь горит, Огонь везде, огонь во мне, Везде огонь, весь мир в огне. И здесь, и там огонь горит, Он, словно царь, над всем царит". Но что же мне-то во всём том: Будь всё водой, будь всё огнём? Мне нужно знать, зачем здесь я? Зачем томится жизнь моя? "Здесь всё не то, а как бы сон, – сказал, задумавшись, Платон. – Здесь нет вещей и правды дней – Здесь мир лишь образов, теней, Что отражают сквозь эфир Незримый нами вечный мир, Мир бестелесных лишь идей, Но скрыт от взоров он людей". – Но почему, скажи, Платон, Так длинен этой жизни сон? И что такое мир идей? Зачем сокрыт он от людей? Зачем, скажи, твой мир сокрыт, Когда душа моя болит? Зачем я здесь, зачем я есть? Но мой Платон молчал, молчал, Он видел сон, в идеях спал. А вот, вдаль устремляя взор, Встаёт великий Пифагор, Весь измождённый от поста, Туника белая чиста, Ее боится замарать. Вот начинает он считать: "Один, два, три, четыре, пять – Всё можно здесь числом понять, И всё, что только в ум пришло, Есть только мера и число". – Но, мой великий Пифагор, Ты говоришь как будто вздор. Ведь ты один, и я один, Весь мир – отдельных величин, И ведь живёт душа одна, Неразделимая она. Ты можешь смерить плоть и кровь, Но как ты смеряешь любовь? Как сосчитаешь ты мечты? Как свесишь царство красоты? Душа – я знаю, что одна. Но где, скажи, её весна? Скажи, зачем она живёт? Скажи, потом куда пойдёт? И отвечал тут Пифагор Такой ужасный, глупый вздор: "Потом в тела других людей, Растений, может быть, зверей Душа твоя опять войдёт И снова по миру пойдёт". – О не пойму тебя я, друг! Зачем же этот вечный круг: То быть котёнком, то ребёнком, То женщиной, то жеребёнком, То львом, то птицей, то змеёю, То тигром, деревом, свиньёю? Или душа моя актёр? О нет, ты просто фантазёр! К чему же это представленье? Кому нужно моё мученье? Ведь тем лишь души хороши, Что нет стандартной здесь души. Душа всегда, везде одна, Неразделимая она, А тело – дом её родной, Хоть и разбитый и больной. Не нужно ей здесь представляться, В чужие шкуры наряжаться. Она не может измениться, В свинью иль муху превратиться. Ей нужно жить – не притворяться. Мне нужно быть, а не казаться!.. И дальше, дальше я читал И много толков услыхал Я из дали забытых лет, Но не мерцал в них правды свет. Один сказал: "Всё здесь есть что". Другой сказал: "Всё есть ничто. И солнца свет, и ширь полей – Воображенье лишь людей. Времён, пространства тоже нет, И звук – не звук, и цвет – не цвет". Один сказал: "Всё здесь стоит". Другой сказал: "Всё, все бежит И здесь, и там, везде, кругом". Но что же мне-то во всём том? Пусть мир хоть пляшет, хоть стоит! Зачем душа моя болит? Нет, и Платон, и Демокрит, Фалес, Зенон и Гераклит, И много-много, всех не счесть, Все, что успел тогда прочесть, Болтали просто ерунду – Я не поверил ни в одну Их мысль без Истины святой. Они, как ищущий слепой, Руками щупали пути, А с места трудно им сойти. Мне нужно знать, зачем здесь я, Зачем болит душа моя, И после что же меня ждёт, И жизнь меня зачем гнетёт? Нет, философия людей Души не радует моей, И глаз незрячих океан Был старика простой обман. А в молчанье ночи С высоты небесной Страстно смотрят очи Жизни неизвестной... А я, несчастный, как в бреду, Никак ответа не найду. О, не довольно ли искать И тайну вечную пытать? Пусть ум на время замолчит, Пусть сердце над душой царит, И, как берёзка пела мне В моём далёком тихом сне, Пусть сердце учится любить И просто, как природа, жить. Но я читал в одной из книг, Что и любовь, и жизнь – лишь миг, И счастье – тоже миг один. Над мигом только властелин Ты, бедный, слабый человек, И только миг один – твой век, И вся любовь и красота – Одна минутная мечта. О нет, любовь немногих дней Покой не даст душе моей, И капля счастья в мире зла Не будет сердцу весела, Когда один остался миг – И буду дряхлый я старик. Меня страшит могилы тень, Меня страшит последний день. Я вспомнил Книгу книг святых Людей, великих и простых, В которой Бог Сам говорил, Когда ещё с людьми я жил. Решил я сразу повернуть На прежний, детский, светлый путь, Решил по-детски все понять И как дитя слова принять. Я Книгу книг с любовью взял, Слова Спасителя читал. И снился мне чудесный сон, И снилось мне, что снова Он О жизни истинной учил И властно сердцу говорил: "Я Жизнь, Я Истина, Я Свет, И кто со Мной, тем смерти нет, И кто свой крест с собой несёт, И кто ко Мне всегда идёт – Не изгоню того Я вон. Любовь – единый Мой закон. И реки жизни потекут У тех, кто вслед Меня пойдут. Я дам им вечную весну. Но тесен путь в Мою страну, Немногие в неё войдут, Немногие путём пойдут. Нужна здесь сердца чистота, Любви великой красота. А старости и смерти входа нет, Где вечно – юность, вечно – свет. И не видать тому страны, В ком нет младенческой весны, Кто дряхло жизнь свою живёт, Красот страны той не поймёт. Нужна дитяти простота, И не пропустят ворота Скупых, богатых стариков, Умом и сердцем гордецов. И кто за Мной в Мой путь пойдёт, Пусть крест сначала свой возьмёт, Пусть бросит всё, чем раньше жил И в сердце дряхлого хранил. И должен он иметь любовь, А если стар – родиться вновь. Ребёнком надо вечным стать, Чтоб Царство Вечное принять. Всегда в ребёнке есть весна, Всегда живёт лишь в нём она. Отринуть всё, что плоть и кровь, – И в жизнь вступить, родившись вновь. Я в жизни и в любви вам дал Недостижимый идеал: Быть совершенным, как Отец, Всех Промыслитель и Творец. Вот здесь и есть всегда весна, И беспредельная страна – Расти всегда, без дней, без лет, Конца же росту вечно нет. Всё выше, выше, без конца – К любви и к милости Отца, Всегда расти, как к солнцу цвет, Расти без дней, расти без лет, Расти без времени, всегда, Не увядая никогда, Затем, что нет нигде конца Любви и мудрости Отца. В величье чудном всякий прост, Где вечно детство, вечно рост, А если рост, то и весна, А если детство – жизнь полна. И на вопрос готов ответ: Цель жизни – Божий вечный Свет, Цель жизни – в Боге жизнь сама, Цель жизни – вечная весна. Затем ведь и ребёнком надо вечным стать, Чтоб вечно жить, расти и расцветать". И дальше много говорил, Что Он воскрес, что искупил Он грешников, за них пролил Он кровь, Что весь Закон Его – Любовь, Что после снова Он придёт И всех в одну семью сберёт. Он говорил, что жизнь дороже мира, Что не ценна богатая порфира – Ценней Ему слеза блудницы, И лепта малая вдовицы Ценнее золота купцов, И вздох один сильнее слов, Что каждый дорог средь людей Незаменимостью своей, Что каждый должен здесь бороться до конца, Что каждый здесь есть сын Небесного Отца, И муж, и старец, и дитя – Все дети, все одна семья, О всех заботится Отец, Что стадо целое овец Не заменит Ему овцы одной, Хоть и заблудшей, и больной. И, углубляясь, я узнал, Зачем я жил, зачем страдал, Зачем я должен дальше жить, Зачем терпеть, страдать, любить. Не к этой временной, земной – Мы к жизни призваны иной. Он в жизни и любви нам дал Недостижимый идеал – Быть совершенным, как Сам Бог. Никто не может и не мог В такую высь ещё достичь. Но как же здесь тогда постичь Христа Спасителя завет? Но на вопрос готов ответ: Ответ здесь – вечная весна, Она решает все одна. Затем ведь и ребёнком вечным надо стать, Чтобы вечно жить, расти и расцветать. Ответ совсем, совсем простой: Никто тебе не скажет "стой!" – Нет остановок, нет границ, И не увидишь старых лиц, Затем, что увяданья нет, Где вечный рост, где вечный Свет, Где каждый в каждом видит брата И погрузится без возврата Избранных душ великий стан В Любви безбрежной океан. Там будет друг ко другу прост, Там будет вечно детство, рост, А если рост, то и весна, А если детство – жизнь полна. И на вопрос готов ответ: Цель жизни – Божий вечный Свет, Цель жизни – в Боге жизнь сама, Цель жизни – вечная весна. И верю, верю твёрдо я, Что не умрёт душа моя. Иду я в новую страну, Увижу новую весну. Не знаю сам, когда приду, Но потихоньку всё бреду. Оставил мир я позади, И цель одна лишь впереди: Войти сквозь тесные врата В Чертог украшенный Христа. Ему всю жизнь я отдаю И песню новую пою.  |

|

"Мысль, что никому до меня нет дела на белом свете, каждому чужой, рождает непритворную тоску". "Смирение есть лицемерие. Соглашаться, подчиняться значит только притворяться.

Только собственное убеждение и непринуждённость считаю за истинный путь".

"Всякая власть – насилье. Дай грешнику власть – он праведников будет мучить и

казнить. Дай праведнику власть – он грешников будет мучить и казнить и

заставлять делать то, что угодно ему, а не грешникам. То же. Дай гонимому

власть – он гонителя будет мучить; праведники будут мучить и преследовать всех

инакомыслящих".

|

|